crowdhouse Investment Report | 3. Quartal 2025

crowdhouse veröffentlicht in jedem Quartal den «crowdhouse Investment Report». Die Publikation liefert eine Beurteilung der jeweils aktuellen Marktsituation...

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.

Jedes Jahr wird vom Bundesamt für Statistik eine Leerwohnungszählung durchgeführt. Was Viele nicht wissen: Das BfS führt diese Zählung nicht selbst durch, sondern gibt sie bei den Gemeinden in Auftrag. Diese sind aufgefordert, die entsprechenden Resultate an das Bundesamt für Statistik weiterzuleiten, welches die Ergebnisse sammelt, zusammenfasst und veröffentlicht.

Inhalt

Das Bundesamt für Statistik gibt eine genaue Definition, welche Wohneinheiten für die Leerwohnungszählung zu erfassen sind: Alle Wohnungen und Einfamilienhäuser die per Stichtag (1. Juni) unbesetzt aber bewohnbar sind und zur dauernden Miete von mindestens drei Monaten oder zum Kauf angeboten werden.

Explizit ausgeschlossen sind Wohnungen, die zwar unbesetzt aber bereits vermietet oder verkauft sind, nicht für Wohnzwecke angeboten werden, einem beschränkten Personenkreis vorbehalten sind, polizei- oder richterlich gesperrt sind oder in der Regel für weniger als drei Monate vermietet werden.

Wohnungsleerstand in der Schweiz Teil 1 | Was bedeutet die Leerwohnungsziffer?

How to Real Estate #6

In der Schweiz gibt es 2’212 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019). Jede Einzelne davon muss jährlich ermitteln, wie viele Wohnungen auf dem eigenen Gemeindegebiet als Leerwohnung gemäss Definition des BfS (siehe oben) gelten. Für die Erfassung dieser Zahlen gibt es keine vorgeschriebene Methode. Das Bundesamt für Statistik macht in der Wegleitung methodische Vorschläge und verweist auf unterschiedliche Quellen, die bei der Erhebung berücksichtigt werden können:

Das Bundesamt für Statistik weist ausführlich darauf hin, dass für eine vollständige Erfassung der gewünschten Zahl in der Regel eine Kombination verschiedener Quellen notwendig ist. Bei den unterschiedlichen Methoden treten dabei verschiedene Probleme auf:

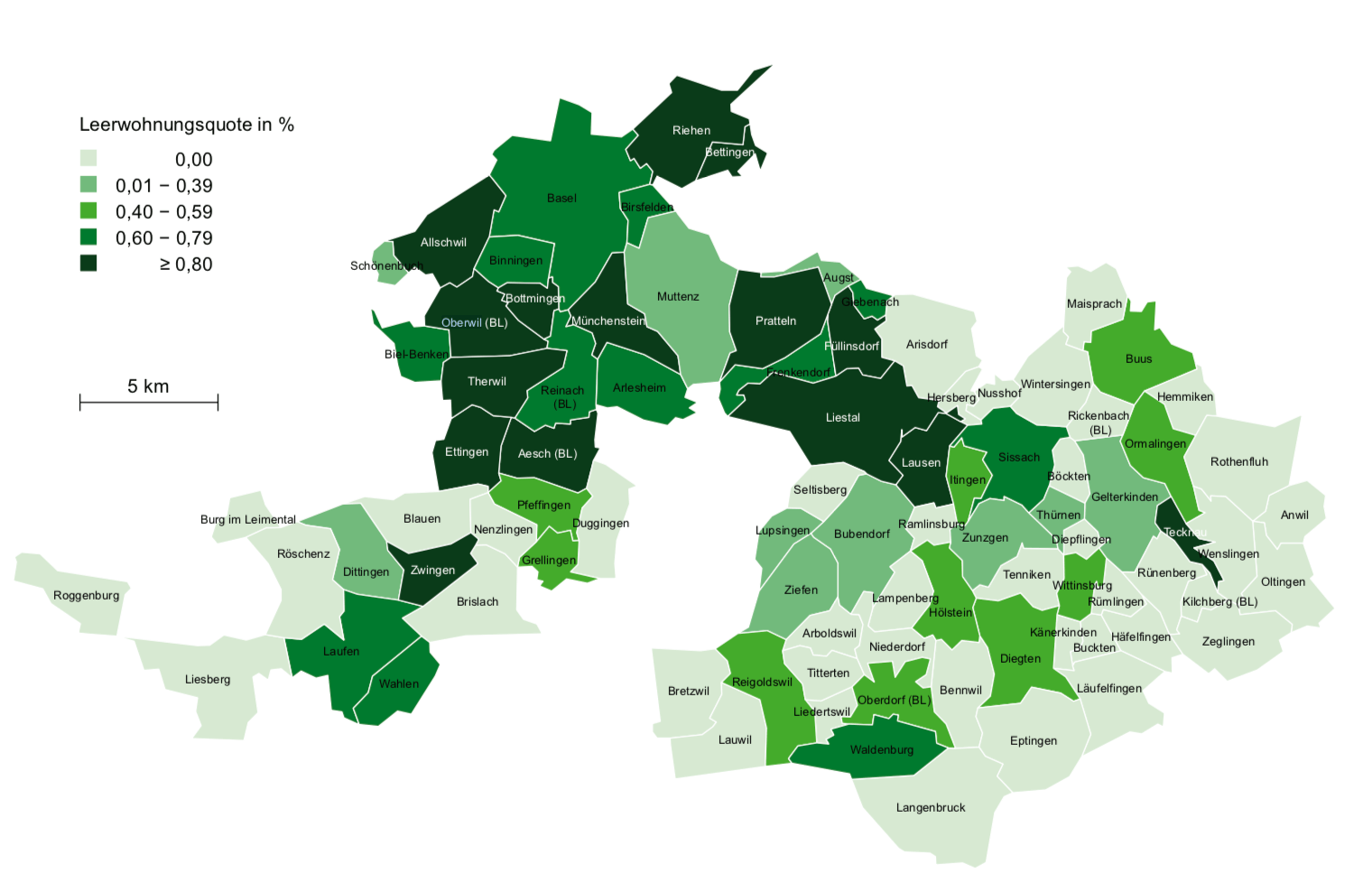

«72’000 leere Wohnungen in der Schweiz» – so oder so ähnlich klangen die Schlagzeilen, nachdem das Bundesamt für Statistik am 12. September 2018 die Ergebnisse der Leerwohnungszählungen per 1. Juni 2018 präsentiert hatte. Eine Angebotsflut also? Offenbar nicht im Kanton Basel-Land. Wer die regionalen Ergebnisse hier genauer unter die Lupe nimmt, mag seinen Augen kaum trauen. 41 von 86 Gemeinden wiesen einen Leerstand von 0 % aus.

Bereits im Jahr 2017 wiesen im Kanton Basel-Land 37 Gemeinden einen Leerstand von 0% aus. Diese Zahl ist im Jahr 2018 weiter gestiegen.

Dass die Leerwohnugsziffer in Basel-Land tendenziell tiefer liegt als in anderen Regionen der Schweiz ist unumstritten. Wenn aber gleich 41 Gemeinden – rund 50 % eines gesamten Kantons – bei der offiziellen Zählung eine absolute Zahl von 0 leeren Wohnungen ausweisen, wirft das Fragen bezüglich der Erhebungsmethode auf.

Abgesehen davon, dass ein Leerstand von 0 % in dieser Häufigkeit höchst unwahrscheinlich ist, ist er auch kein gutes Zeichen für den Wohnungsmarkt. Dieser braucht einen gewissen Leerstand, die Fluktuationsreserve, um funktionieren zu können. Denn: Sind in einem Markt sämtliche Wohnungen restlos vermietet, kann erst wieder jemand einziehen, wenn ein bestehender Mieter auszieht – Der Markt kann die Nachfrage nicht bedienen, sobald diese nur um eine Person wächst.

Wie hoch sollte also die Fluktuationsreserve sein? Branchenbeobachter wie Avenir Suisse und Wüest Partner errechnen Werte von rund 1.2 % Leerstand, die der Schweizer Immobilienmarkt braucht, um Neuzuzügern ein ausreichendes Angebot bieten zu können.

Grundsätzlich gilt zu betonen, dass sich Immobilieninvestoren in der Schweiz glücklich schätzen können, über eine regelmässige und solide Statistik der Leerstände verfügen zu können. Ein Blick ins benachbarte Ausland zeigt: Weder in Österreich, Deutschland, Italien oder Frankreich werden Leerwohnungszählungen derart fundiert und regelmässig durchgeführt. Die Leerwohnungszählung liefert wichtige und realistische Tendenzen – das allein schon aufgrund der Menge an erhobenen Daten. Wie sich die Anzahl an leeren Wohnungen gegenüber anderen Jahren schweizweit verändert hat, ist für Investoren eine wichtige Kennzahl, die bei einem Investitionsentscheid keinesfalls vernachlässigt werden darf.

Allerdings dürfen Investoren nicht den Fehler machen, diese Tendenzen 1:1 auf einen Investitionsentscheid umzumünzen. Je fokussierter die Betrachtung, desto mehr Vorsicht und Eigeninitiative sind bei der Recherche geboten. Schweizweite Zahlen sind repräsentativer als kantonale. Letztere wiederum repräsentativer als einzelne Gemeinden. Wer sich bei seinem Investitionsentscheid blind auf die ausgewiesenen Leerstandsziffern auf Gemeindeebene konzentriert, ohne dabei die Erhebungsmethode in der Gemeinde nachzufragen, ist weder vor bösen Überraschungen noch vor verpassten Chancen sicher.

Leerwohnungsziffer Schweiz 2022: Vom Überangebot zur Wohnungsnot